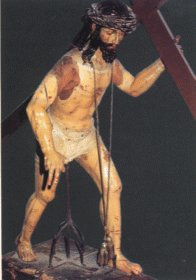

Por sus especiales

características, la pequeña imagen del Nazareno,

que la cofradía de la misma advocación lleva la

noche del Jueves Santo en la procesión de la Vera Cruz,

es una obra de gran interés para la historia de la escultura

procesional en Castilla.

Se trata de

una figura de 76 centímetros de altura cuya propiedad fundamental

radica en que sólo cabeza, manos y pies son de madera,

mientras que en el resto del cuerpo se emplea la técnica

llamada "de papelón". Consiste en amasar por

compresión y con ayuda de engrudo varias capas de pasta

de papel que, de este modo adquiere consistencia. Cuando está

húmeda, se modelan las distintas superficies que se convierten

en definitivas con el secado. Aunque no se ha hecho un estudio

en profundidad, este procedimiento debía ser, por su bajo

coste, mucho más habitual en la escultura de lo que podemos

imaginar en función de los ejemplos conservados. Su escasa

resistencia a las condiciones ambientales extremas y los golpes,

daría lugar a la pérdida de la gran mayoría

de las obras y el deseo de sustituirlas por otras menos efímeras.

De cualquier modo, ya se utilizaba en la época medieval

y de ello es una buena prueba el legendario Crucifijo que, procedente

del monasterio benedictino de San

Bartolomé, permanece al culto de la iglesia de San

Miguel de Medina del Campo.

La ligereza

del material determinó su importancia para la escritura

procesional. Con el apoyo oficial de la iglesia a las procesiones

de disciplina en la segunda mitad del siglo XVI, se inicia un

periodo de enriquecimiento temático que cristaliza en el

deseo de incorporar conjuntos con varias figuras que reflejan

los distintos episodios de la Pasión. En ese momento, aún

eran impensables los grandes grupos en madera policromada que

comienzan a fabricarse desde la primera década del siglo

XVII. Por ello, la técnica del "papelón"

era la más propicia para los primitivos pasos que resultarían

muy livianos a pesar de contar con un gran número de figuras.

La descripción

que hizo el viajero portugués Tomé Pinheiro de Veiga

de la Semana Santa de Valladolid de 1605, tantas veces citada,

es el testimonio más elocuente de esa situación:

"en lugar de nuestras banderas pintadas, traen pasos de

bulto, de altura proporcionada, los más bellos y hermosos

que se puede imaginar, porque estos de Valladolid son los mejores

que hay en Castilla, por la proporción de los cuerpos hermosura

de los rasgos y aderezos de las figuras, que todo es de la mitad

materia, de cartón y lino, de que están formados;

y si va algún vestido, gorra y capa al exterior, es todo

de brocado o tela, de suerte que perece muy bien". Estos

pasos se emplearon en otros lugares manteniéndose en uso

durante una gran parte del siglo XVII. Como ejemplo podemos citar

el encargo de la cofradía de Jesús Nazareno de León

a Francisco Díez de Tudanca, en 1675, de una nueva coronación

de espinas para sustituir a la antigua por "estar yndepcente

por ser las hechuras de los sayones de cartón y averse

de renovar cada año en que la compañía tiene

mucho gasto".

Por lo que respecto

a la iconografía, es curioso constatar que las tres antiguas

cofradías de Medina del Campo tenían una imagen

del Nazareno. Lamentablemente, hemos de dar por perdido el que

perteneció a la Misericordia, del que tenemos noticias

por un contrato de 1629 con Melchor de la Peña, publicado

por García Chico. Es un buen consuelo que aún hoy

pueda salir en procesión el de la cofradía de las

Angustias, sin dura el más importante desde el punto de

vista artístico.

También

la Vera Cruz

contaba con un Cristo con la Cruz a cuestas que se  trasladó

a la cercana localidad del Campillo. Pensamos que esta imagen

del siglo XVIII se realizó para sustituir al Nazareno de

"papelón", excesivamente pequeño. Aunque

ahora se conserva en la ermita del Amparo,

que fue encontrada por Sánchez del Barrio y Urrea Fernández

en el fondo de una hornacina de la ermita de San

Roque, a donde fueron a parar otras pertenencias de la Vera

Cruz tras su desaparición.

trasladó

a la cercana localidad del Campillo. Pensamos que esta imagen

del siglo XVIII se realizó para sustituir al Nazareno de

"papelón", excesivamente pequeño. Aunque

ahora se conserva en la ermita del Amparo,

que fue encontrada por Sánchez del Barrio y Urrea Fernández

en el fondo de una hornacina de la ermita de San

Roque, a donde fueron a parar otras pertenencias de la Vera

Cruz tras su desaparición.

En cuanto a

la cronología, los ojos de cristal y la talla del pelo

y la barba son argumentos suficientes para datarlo en el primer

cuarto del siglo XVII. A pesar de ello, es interesante que a una

técnica antigua se sume una tipología que responde

a un modelo más propio del siglo XVI, Frente a la actitud

vacilante o incluso postrado en tierra del Nazareno barroco, en

este caso se muestra un Cristo que camina decidido hacia el Calvario,

con el pie atrasado apoyado sobre la pinta de los dedos.

Para finalizar,

solo nos resta resaltar la diversidad de manifestaciones artísticas

que la Semana Santa fue capaz de crear. L comparación de

dos obras con una cronología bastante próxima como

el Nazareno de las Angustias,

monumental y de madera, con el de la Vera Cruz, diminuto para

el escenario urbano y de "papelón", es la mejor

prueba de ello.